South America

![[Translate to French:] [Translate to French:]](/fileadmin/_processed_/0/f/csm_South-America_GKG_Paris_2022_view_02_c00ea0604e.jpg)

Galerie Karsten Greve Paris

De mardi à samedi, de 10h à 19h

Vernissage

le samedi 28 mai 2022, de 17 h à 20 h

La Galerie Karsten Greve a le plaisir de présenter sa nouvelle exposition collective, intitulée « SOUTH AMERICA ». À travers une sélection d’œuvres de James HD Brown, Jose Dávila, Lynn Davis, Lucia Laguna, Maria Nepomuceno, Ernesto Neto, Tomás Saraceno et Sergio Vega l’exposition propose de découvrir une création contemporaine nourrie par les mythes et légendes du continent sud-américain. Gabriel Garcia Marquez disait que « le surréalisme vient de la réalité de l’Amérique Latine », et Alejo Carpentier défendait le « réalisme magique » (que ce soit en littérature ou dans les arts) comme inné pour les deux Amériques, les communautés précolombiennes ne délimitant pas de manière stricte le naturel et le surnaturel. Jadis, la vie quotidienne était intrinsèquement liée à l’imaginaire, aux contes, mythes et légendes, au point de n’en faire plus qu’un.

L’idée du « réalisme magique » devient donc le fil conducteur de l’exposition, invitant le visiteur à la contemplation d’un univers entre songe et réalité, aux narratifs oxymoriques aussi attirants que surprenants.

Lucia Laguna (née en 1941, à Rio de Janeiro, Brésil) allie sur la surface de ses tableaux des éléments aussi naturels qu’étranges. De Jardim n. 35, une peinture de 2016, ressort l’impression d’un assemblage de plusieurs univers. L’artiste peint ce qu’elle voit de son studio et s’inspire des éléments qui l’entourent. Les motifs de la jungle luxuriante exécutés dans un camaïeu de verts se superposent sur des bandes de bleus et de beiges, ceux du ciel, de la mer et de la plage des environs de Rio, et un ensemble curieux de vases déborde presque de la toile. Ses tableaux révèlent leur inébranlable magie à travers l’interprétation du spectateur, des détails énigmatiques se révélant dans les strates superposées des tableaux de Laguna.

Sergio Vega (né en 1959 à Buenos Aires, Argentine) a voyagé à travers le continent sud-américain dans sa quête d’un paradis vierge et sauvage. Il photographie la forêt amazonienne et sa luxuriante végétation comme dans Ruben’s Twist 1, de 2011, en appelant à redécouvrir la « nostalgie de la condition édénique » ; ce que Mircea Eliade nomme le « Grand Temps » ou le « Temps Primordial ». Cette quête existe en parallèle d’une réflexion sur l’histoire et l’héritage postcolonial, son impact sur la communication et le langage (comme dans le collage Langage/Color, de 2009 avec un clin d’œil au langage pictural révolutionnaire de Piet Mondrian). Vega questionne l’identité-même du continent, entre les traditions et les reliques des civilisations disparues et le colonialisme – notamment à travers la figure du perroquet, que l’artiste dit être un « stéréotype de l’exotisme ». Vega, professeur et chercheur universitaire, met au point The Parrot Theory, un projet interdisciplinaire voué à la formulation de ses recherches sur l’identité et la communication. Le perroquet, figure centrale, lui permet d’aborder la question linguistique et surtout celle de la communication, à l’origine de la genèse identitaire. La Victoire postcoloniale de Sergio Vega – une réplique en résine de la Victoire de Samothrace – possède des ailes colorées, teintées de verts et jaunes vifs, denses, éclatants. Serait-ce une métaphore de l’identité contemporaine d’une culture qui s’efforce à revenir à ses origines ?

Peru 08, Machu Picchu, une photographie de grand format de Lynn Davis (née en 1944, à Minneapolis, États-Unis), propose une vision éthérée des ruines de la citadelle inca. L’image, teintée au sélénium, éblouit par les tons argentés de la brume et met en lumière le mystère sous-jacent du Machu Picchu. Goethe a écrit : « Ce qu’on appelle l’aspect romantique d’une contrée, est un sentiment paisible du sublime, sous la forme du passé, ou, ce qui est la même chose, de la solitude, de l’absence et de la mort », et l’aspect contemplatif de la nature dans les œuvres de la photographe n’est pas sans rappeler les maîtres du romantisme allemand du XIXème siècle. Ainsi, les photographies de Lynn Davis nous confrontent à la grandeur et la puissance de la nature, aux mystères des sites délaissés, où la nature-même reprend ses droits. « Où l'espace extérieur conduit vers l'espace intérieur. Où le jet d'une chute est aussi dense que la crinière d'un cheval. Où l'homme se désintègre en un arc en ciel. L'artiste met en évidence l'unité de ces pôles. Où l'on regarde à travers le solide. Où le vide est chargé, habillé de forme », écrit Patti Smith à propos des œuvres de Lynn Davis.

En dialogue avec les trois photographies de Lynn Davis sont exposées deux sculptures de Jose Dávila (né en 1974, à Guadalajara, Mexique). En insérant une large plaque de verre dans un bloc de marbre ou dans la roche volcanique, l’artiste explore la spatialité par un jeu d’apesanteur qui défie l’équilibre. Ironiquement, les roches et minéraux utilisés sont retirés de leur contexte naturel perdant alors leur fonction innée et n’existent plus qu’à travers le prisme du rapport à l’humain. Le visiteur est amené à tourner autour de ces structures et à regarder à travers le verre. La frontière entre le réel et l’imaginé se brouille et devient onirique, quasi-surnaturelle – comme un miroir qui permet d’entrevoir un monde parallèle – tandis que les pierres s’assemblent dans une topographie abstraite.

La suspension de Tomás Saraceno (né en 1973, à San Miguel de Tucumán, Argentine), Foam 68np/Mn de 2017 est une structure faite de métal, nylon, filets de pêche et fils de fer. Sa forme de toile d’araignée renvoie au projet global de l’artiste, Arachnophilia, fruit de nombreuses années d’observation des araignées et de leurs toiles. L’artiste imite à grande échelle ces constructions tissées, si fragiles et éphémères, en manipulant le métal et le fil de fer. De l’alliance entre architecture et science dans les œuvres de Saraceno découlent des questions sur l’ignorance et l’arrogance de la société anthropocentrique actuelle. Saraceno nous questionne sur notre rapport au monde : « Que pouvons-nous apprendre des animaux, des peuples indigènes, du cosmos ? Et si nous pouvions parler aux araignées ? La terre flotte-t-elle ou vole-t-elle ? Pourquoi les humains ne font-ils pas davantage confiance à leur instinct ? »

Cette notion de tissage renvoie aux traditions des civilisations précolombiennes. Maria Nepomuceno (née en 1976, à Rio de Janeiro, Brésil) utilise les cordes et les tissus pour créer des formes abstraites, s’appropriant les techniques ancestrales et puisant dans l’artisanat. La notion d’artisanat renvoie à l’utilisation des mains - un acte dans lequel l'artiste et l'œuvre se complètent, et où l'œuvre et le spectateur se retrouvent. Cet aspect est fondamental dans la poétique de Maria Nepomuceno. Exposée à même le sol, l’œuvre Untitled de 2008, faite de corde tissée et de perles, rampe comme une liane. Elle invite à tourner autour d’elle et se déplacer dans son espace proche. Le vocabulaire organique de Nepomuceno se rapproche de celui d’un autre artiste brésilien, Ernesto Neto (né en 1964, à Rio de Janeiro, Brésil). Contrairement à Nepomuceno, Neto utilise des matériaux synthétiques. Ainsi, l’accumulation Phytuziann, datée de 2006, est réalisée à partir de polypropylène et d’un filet de lycra, dont la forme biomorphique ne demande qu’à être touchée.

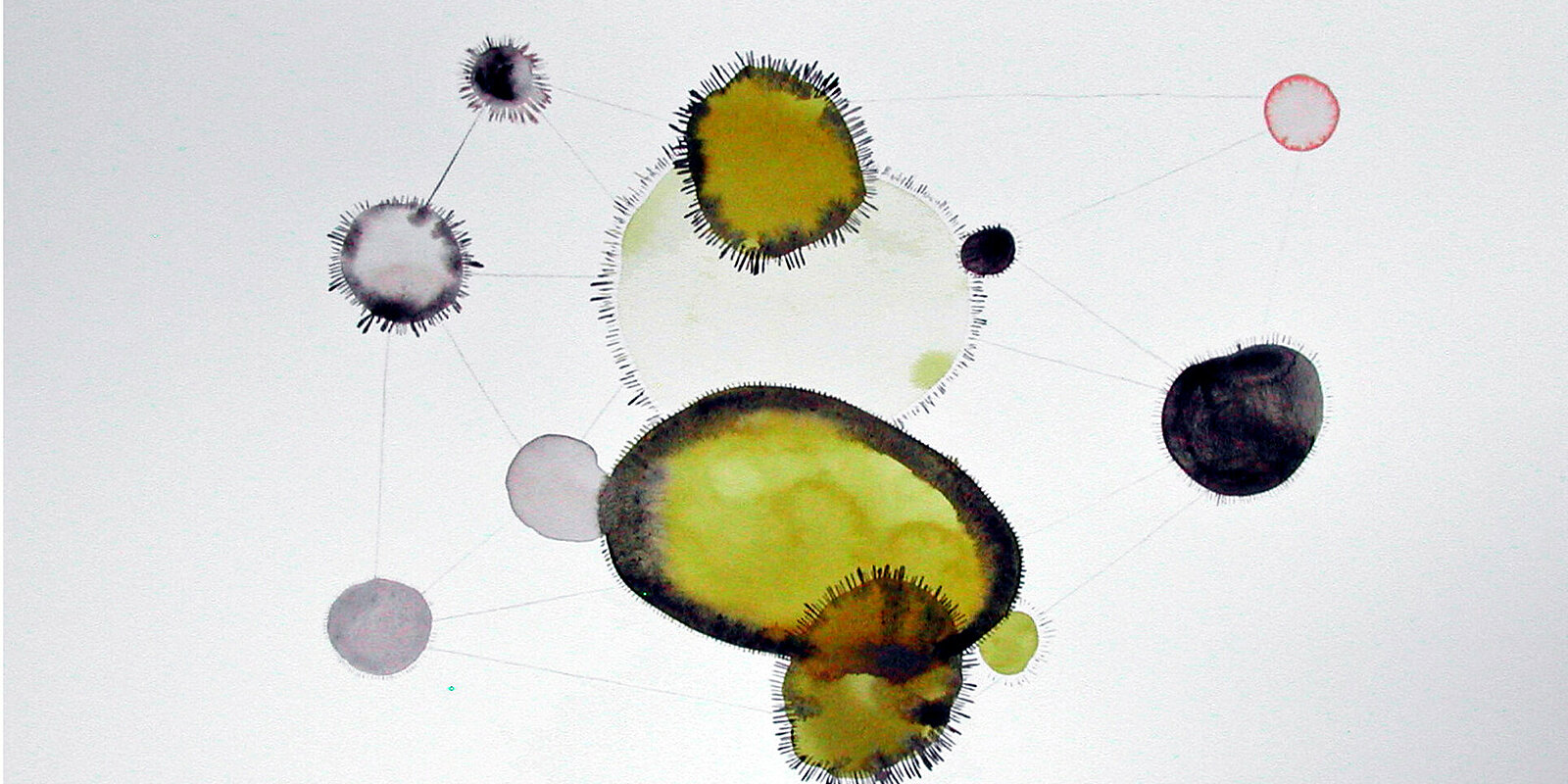

James HD Brown (né en 1951 à Los Angeles, États-Unis, décédé en 2020) vivait entre Paris et Oaxaca, région qu’il disait être sa « seconde maison » depuis 1995. Six œuvres sur papier sont présentées ici, dont deux grands formats inédits de sa série des Planets, trois techniques mixtes (aquarelle, crayon et collage sur papier) de la série Caput Mortem, et une œuvre sur papier intitulée Light beam falling on a house crystal 15 times. Datées de 2006, elles ont toutes été créés au Mexique et s’inscrivent dans les recherches de l’artiste autour des représentations de l’univers et du cosmos, deux thèmes majeurs dans la culture et mythologie précolombiennes. Nourri par l’héritage spirituel des civilisations mésoaméricaines, Brown crée ses symphonies cosmiques. Le maelström des formes abstraites et organiques appelle à la méditation sur l’infini, sur l’origine du monde – en somme à une réflexion métaphysique sur l’univers. Dans les trois œuvres sur papier de la série Caput mortem (du latin « caput » (tête) et « mortem » (morte), un couple ondulant de serpents s’insère dans l’espace pictural. Pour les Mayas, la figure du serpent, reconnu comme un symbole de l'humanité, signifie l’impermanence, le lien entre le monde des morts et des vivants, celui qui transporte les corps célestes dans le paradis, celui qui relie le monde terrestre au monde spirituel.

« Dans son autre maison, celle qui permet les visions, James Brown se promenait de long en large », écrit l’essayiste Michel Bulteau. Cet autre univers – celui qui permet les visions – offre une liberté à ceux qui la cherchent, et l’exposition « SOUTH AMERICA » honore à travers cette sélection d’œuvres la richesse des territoires qui ont accueilli et inspiré ces artistes.