Loïc Le Groumellec: Écritures, mégalithes et cupules II

Galerie Karsten Greve, Köln

Dienstag - Freitag: 10 - 18.30 Uhr

Samstag: 10 - 18 Uhr

Vernissage

am Freitag, den 11. April 2025, 18 - 20 Uhr

mit einer Einführung von Herrn Prof. Dr. Hans-Georg Stephan.

Der Künstler wird anwesend sein.

Zur Ausstellung erscheint eine Publikation.

Die Galerie Karsten Greve freut sich, Écritures, mégalithes et cupules II anzukündigen, die 12. Einzelausstellung von Loïc Le Groumellec in der Galerie.

Die Ausstellung zeigt eine große Auswahl an neuen Gemälden und Arbeiten in Tusche und Gouache auf Papier. In Fortsetzung seines bisherigen Werks erforscht der Künstler den Begriff des Sakralen und Spirituellen in der Malerei auf der Grundlage einer minimalistischen Ästhetik.

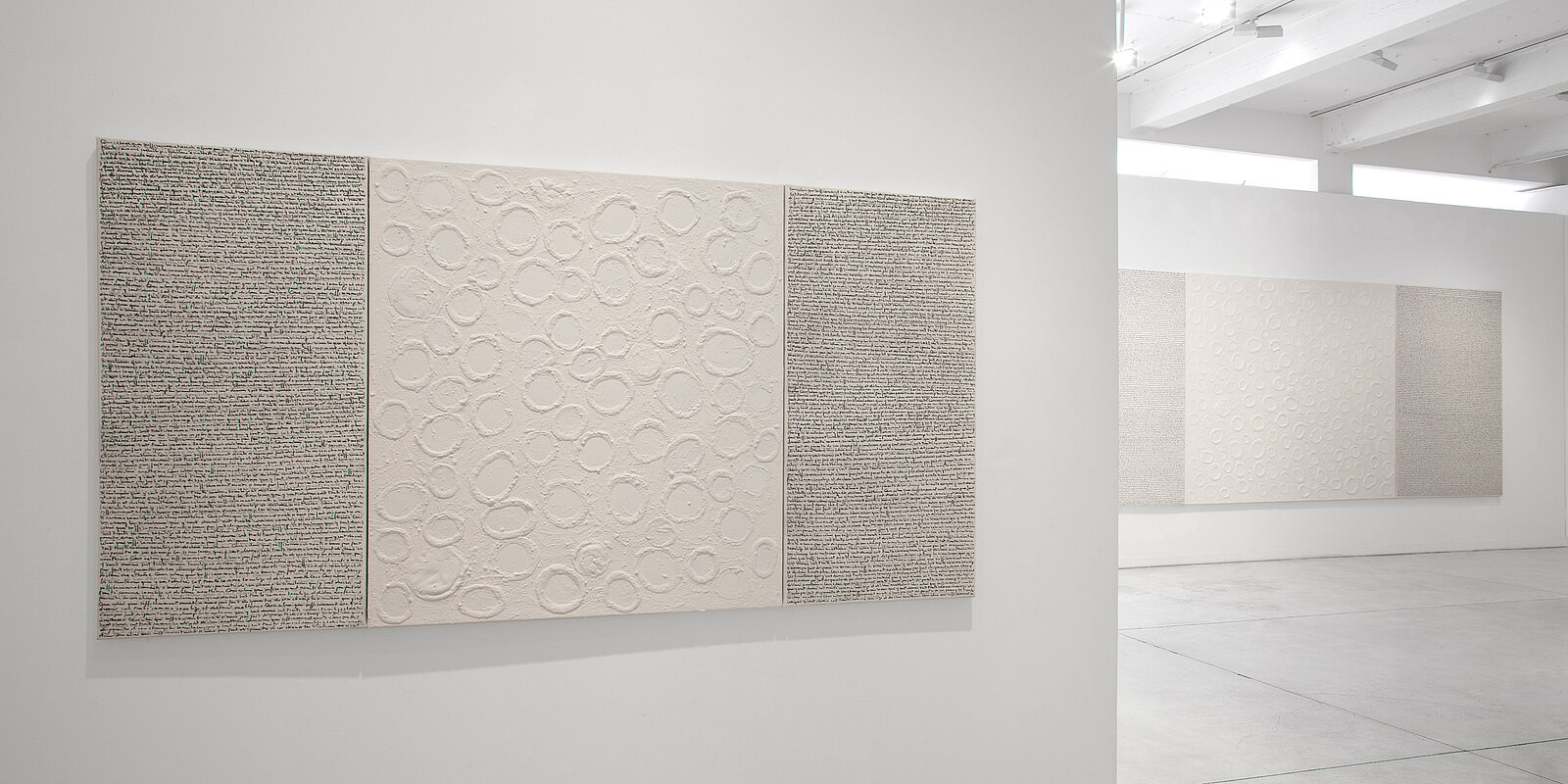

Der Titel der Ausstellung Écritures, mégalithes et cupules beschreibt die drei Elemente, die Le Groumellecs Gemälde charakterisieren: Schrift, Bilder von Megalithen und physisch wiedergegebene Schalenformen. Der Künstler arrangiert diese Teile in mehrtafeligen Displays, meist in Form des Triptychons. Auf diese Weise erreicht er ein beeindruckendes Konglomerat aus kontextuellen Bezügen und visuellen Motiven.

Cupules (2023) ist die bisher markanteste Manifestation von dem gleichnamigen jüngst von Groumellec eingeführtem Motiv: Das Gemälde besteht aus fünf Teilen und misst 11,40 Meter in der Breite.

Steht man vor dem Gemälde oder geht daran entlang, hat man den Eindruck, vor einer historischen Stätte zu stehen. Le Groumellec überträgt diese Erfahrung in einen neutralen Raum und schafft ein Moment der Abstraktion durch die komplett weiße Oberfläche. Das mythische Element des Motivs bleibt als eine Ahnung, die vom Bild ausgeht.

Le Groumellec entdeckte die „Cupules“, die Schalensteine, beim Besuch des Megalithmonuments von Gavrinis. Bei den Cupules handelt es sich um kleine, in den Fels gehauene Hohlräume, deren Bedeutung unbekannt bleibt. Möglicherweise dienten sie als Grenzmarkierungen oder als eine Form der Schrift.

Le Groumellec greift diese Form auf, um die Ästhetik des Minimalismus zu rekonstruieren und neu zu definieren. Durch die physischen Erhebungen betont der Künstler die Oberfläche und die Ebene und führt ein haptisches Element ein. Das Monochrome wird sinnlich und vielschichtig.

...von der unförmigen Form des Megalithen, der eine unglaubliche und unglaublich große Bedeutung in sich trägt, reduziert auf eine schlichte Darstellung eines aufgerichteten Steins, bis hin zu den "Schriftzeichen", die in Gavrinis bereits vor den Hieroglyphen und der Keilschrift existiert haben, ist die Ablehnung des Überflusses erkennbar.

Wie auch für die Megalithen ist bei dieser "Schrift" jede Interpretation unmöglich.

Was sie allerdings voneinander unterscheidet, ist die Ästhetik, die einem ins Auge sticht: eine poetische Ästhetik!

Die Megalithen - bereits ein fester Bestandteil des formalen Repertoires von Le Groumellec - beziehen sich auf die Heimat des Künstlers in der Bretagne und seine Verwendung heidnischer Symbole als Ausdruck des Spirituellen. Für Le Groumellec sind die Malerei und ihre Rezeption selbst spirituelle Akte, die er durch reduzierte Formen, wie den Megalithen, und Farben zu erfassen sucht.

Das kleine Kreuz, das in Mégalithe et Écritures (2023) und anderen Gemälden auf den Megalithen gemalt ist, ist sowohl eine historische Tatsache als auch eine künstlerische Aussage: Anstatt die neolithischen Symbole zu zerstören, setzte die katholische Kirche im Mittelalter Kreuze auf oder meißelte sie in Menhire und Megalithen, um ihnen eine christliche Bedeutung zu verleihen. Für Le Groumellec bildet die Kombination von Horizontale und Vertikale die Definition von Malerei, wodurch der Künstler erneut historisches Symbol und persönliche Bildsprache verschmilzt.

Die Écritures in Le Groumellecs Werk beziehen sich auf einen damit verbundenen Satz aus den Kapitularien Karls des Großen, der die Zerstörung aller heidnischen Symbole befiehlt. Die drei dem Satz entnommenen Worte – Simulacrum, Sakrileg und Anathema – sind für Le Groumellec analog zur Malerei, indem sie auf die notwendige Überwindung von Bildtraditionen und den damit verbundenen Kreislauf von Bruch und Kontinuität verweisen.

Scheinbar endlos reproduziert, sind die Worte teils lesbar, teils verschwommen. Ihre Wiederholung gleicht einem Ritual, wodurch wiederum ein spirituelles Element in der Praxis der Künstlerin hervorgehoben wird.

Die Écritures bilden oft die beiden äußeren Tafeln von Triptychen mit Cupules oder Megalithen in der Mitte. Diese Anordnung erinnert an die Ästhetik eines Buches und verweist auf die Unantastbarkeit der Schrift.

Das Triptychon ist die bevorzugte Darstellungsform Le Groumellecs; als traditionelles Arrangement christlicher Altaraufsätze ist es ein weiterer Verweis auf die Spiritualität der Malerei. Die neuen Triptychen mit den Cupules im Zentrum machen die Monochromie zur Hauptszene. Die vollständige Konzentration auf die weißen Formen gleicht einer Meditation und verwandelt die Bilder in Portale zu einer anderen Vision.

Le Groumellecs neue Gouachen und Arbeiten auf Papier ergänzen seine Untersuchungen in der Malerei. Seine Écritures und Cupules auf handgeschöpftem Papier sind besonders aufschlussreich: Das Papier verstärkt sowohl die Schrift als auch die physischen Formen und setzt das Thema in einem kleineren Maßstab fort. Die farbigen Gouachen in leuchtendem Gelb und Orange bieten dagegen einen lebendigen und spontanen Zugang zu den prähistorischen Symbolen.

Die vielfältigen Gegenüberstellungen von Schrift, monochromen Flächen und den physischen Cupules, die in Écritures, mégalithes et cupules II präsentiert werden, erschaffen ein malerisch-spirituelles Universum. Durch ihre großen Formate generieren die Gemälde eine physische Erfahrung und verwandeln den Ausstellungsraum in einen Tempel – oder eine Höhle – der Zeit- und Gedankenreise. Le Groumellecs Praxis wurde zuvor als „umgekehrter Minimalismus“ beschrieben: In seinen neuen Gemälden verleiht der Künstler der Monochromie Zeichen, Geste und Sinnlichkeit. Mit einem Minimalismus in Bezug auf das Motiv erzielt Le Groumellec so ein Maximum an Wirkung.

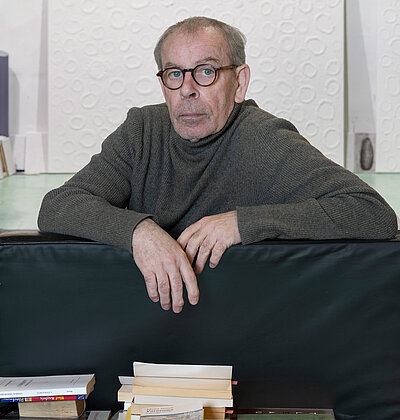

Loïc Le Groumellec wurde 1957 in Vannes in der Bretagne (Frankreich) geboren. Er absolvierte 1980 die École de Beaux-Arts in Rennes. 1983 organisierte die Galerie Yvon Lambert in Paris seine erste Einzelausstellung.

Seine Werke befinden sich in renommierten Privatsammlungen und waren in Ausstellungen des CAPC in Bordeaux, des Musée des Beaux-Arts in Rennes und des Conservatoire National de Musique in Paris zu sehen. Sie wurden auch von bedeutenden internationalen Institutionen wie dem Neuen Nationalmuseum in Monaco, dem Französischen Institut in Köln, der Stiftung Eremitage in der Schweiz, dem Musée d'art contemporain in Montreal, Kanada, und der Stiftung Juan Miró in Barcelona, Spanien, gezeigt. Loïc le Groumellec hat mehrere Theaterausstattungen entworfen, vor allem für das Theater Basel und die Opéra Garnier in Paris, und war an der Gestaltung zahlreicher Bildbände beteiligt. Die Galerie Karsten Greve vertritt den Künstler seit 1989. Loïc Le Groumellec lebt und arbeitet in Paris.